Une fois n’est pas coutume, j’ai traduit un article que je souhaite vous faire partager 🙂

https://www.psychologytoday.com/blog/brainsnacks/201203/the-only-5-fears-we-all-share

Quand on sait d’où elles proviennent vraiment, on peut commencer à les dominer

Le président Franklin Roosevelt a dit « La seule chose dont on doit vraiment avoir peur, c’est la peur elle-même. » Je pense qu’il avait raison : la peur d’avoir peur cause probablement plus de problèmes dans nos vies que la peur elle-même. Cela demande quelques explications, n’est-ce pas ?

La peur a mauvaise réputation chez la plupart des gens. Et ce n’est pas du tout aussi compliqué que ce qu’on croit. Une définition simple et utile de la peur est : une sensation d’anxiété provoquée par l’anticipation d’un évènement ou d’une expérience imaginés.

Les experts médicaux nous disent que la sensation anxieuse qui intervient lorsqu’on a peur est une réaction biologique standardisée. C’est presque la même gamme de signaux corporels, qu’on ait peur d’être mordu par un chien, d’être rejeté pour un rendez-vous amoureux ou d’être contrôlé par les impôts.

La peur, comme toutes les autres émotions, est fondamentalement de l’information. Elle nous procure des renseignements sur notre état psycho-biologique et des moyens de le comprendre – si nous acceptons cette émotion.

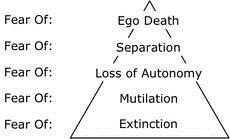

Il n’y a en fait que 5 peurs primaires, desquelles découlent toutes nos autres soi-disant peurs.

1 L’extinction – la peur de la destruction, de ne plus exister. Il s’agit d’une manière plus fondamentale d’exprimer ce qu’on nomme souvent la « peur de la mort ». L’idée de ne plus exister réveille une anxiété primaire existentielle chez tous les êtres humains normalement constitués. Voyez la sensation de panique que vous ressentez quand vous êtes sur le toit d’un immeuble et que vous regardez dans le vide.

2 La mutilation – la peur de perdre un élément de notre précieuse structure corporelle, la pensée de voir nos limites corporelles franchies, ou de perdre l’intégrité d’un organe, d’une partie de notre corps, ou d’une fonction naturelle. Les peurs des animaux, comme les insectes, les araignées, les serpents ou autres choses rampantes viennent de cette peur de la mutilation.

3 La perte d’autonomie – la peur d’être immobilisé, paralysé, restreint dans nos mouvements, dépassé par la situation, emprisonné, étouffé, ou contrôlé par des circonstances extérieures en dehors de notre contrôle. Sous une forme physique, il s’agit de la claustrophobie, mais cela s’étend aussi à nos interactions sociales et à nos relations.

4 La séparation – la peur de l’abandon, du rejet, et de la perte de connexion ; de devenir une non-personne , quelqu’un de non-désiré, non respecté ou apprécié par quiconque. La « mise en quarantaine », lorsqu’elle est imposée par un groupe, peut avoir un effet psychologique dévastateur sur sa cible.

5 La mort de l’ego – la peur de l’humiliation, de la honte, ou de tout autre mécanisme de atteinte profonde à l’estime de soi qui menace la perte de l’intégrité du Soi ; la peur de la destruction ou de la désintégration de ce qu’on a pu se créer pour se sentir aimé, capable et apprécié.

C’est tout – juste ces 5 peurs. On peut les voir comme formant une hiérachie – la « peurarchie ».

Pensez aux différentes étiquettes qu’on met sur nos peurs. Commencez par les peurs simples : le vertige ou la peur de tomber est tout simplement la peur de ‘l’extinction (peut-être accompagnée par une mutilation importante, mais ça, c’est un peu secondaire). La peur de l’échec ? Voyez-là comme la peur de la « mort de l’ego ». La peur du rejet ? C’est la peur de la séparation et probablement aussi la peur de la « mort de l’ego ». La terreur que beaucoup ressentent à l’idée de parler en public est à la base la peur de la « mort de l’ego ». La peur de l’intimité, ou la « peur de l’engagement » est à la base la peur de perdre son autonomie.

D’autres émotions que nous connaissons par des périphrases populaires sont juste des pseudos pour ces peur primaires. Si vous retrouvez leurs racines, les peurs primaires apparaissent. La jalousie, par exemple, est une expression de la peur de la séparation, ou de la dévaluation. « elle lui donnera plus de valeur qu’elle ne m’en donne à moi ». A l’extrême, elle peut se rapporter à la « mort de l’ego » – « je n’aurais plus de valeur ». L’envie fonctionne sur le même principe.

La honte et la culpabilité expriment la peur de – ou l’état – de séparation et de « mort de l’ego ». De même la gêne et l’humiliation.

La peur est souvent l’émotion à la base de la colère. Les opprimés sont en colère contre leurs oppresseurs car ils craignent – ou ressentent – la perte de leur autonomie et même la « mort de l’ego ».

La destruction d’une culture ou d’une religion par un envahisseur peut être ressentie comme une sorte de « mort de l’ego » collective.

L’intolérance religieuse peut exprimer la peur de la « mort de l’ego » sur un niveau universel, et peut même s’étendre à une angoisse existentielle. « Si mon dieu n’est pas le bon, ou le meilleurs, alors je vais me retrouver sans dieu. Et si je n’ai pas un dieu derrière moi, je serai à la merci des forces impersonnelles de l’environnement. Je pourrais disparaître comme ça, sans raison. »

Quelques-unes de nos peurs, bien sûr, nous permettent de survivre. D’autres sont des réflexes appris qui peuvent être atténués ou ré-appris.

Cette idée étrange d’avoir « peur de nos peurs » devient moins étrange quand on comprend que la plupart de nos réactions d’évitement – refuser une invitation à une soirée si on est mal à l’aise en société, repousser un rendez-vous chez le médecin, ou ne pas demander une augmentation – sont des réflexes instantanés qui sont des réactions à des souvenirs de peur. Ces réflexes sont si rapides que nous ne ressentons pas l’effet total de la peur. Nous ressentons une « micro-peur » – une réaction qui serait un « résumé codé » de la peur véritable. Cette réaction réflexe agit de la même manière que la peur elle-même, en nous faisant éviter la situation. C’est pourquoi on peut dire que la plupart de nos réactions de peur sont en fait des « peurs de la peur ».

Quand on oublie notre conception de la peur comme étant une montée de forces intérieures hostiles – la conception freudienne – et qu’on commence à envisager la peur et les émotions qui l’accompagnent comme de l’information, on peut les envisager consciemment. Et plus on envisage clairement et calmement les origines de nos peurs, moins elles nous effrayeront et nous contrôleront.

Poupée des années 1930

Poupée des années 1930